1. Кто такие волхвы?

Русскоязычные христиане называют их волхвами, западные — магами, волшебниками. А изначально подразумевались, видимо, жрецы-астрологи, персидские или вавилонские.

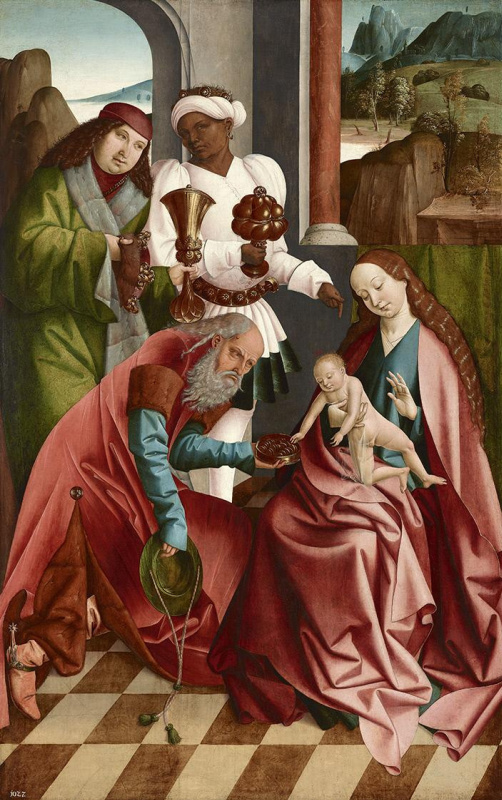

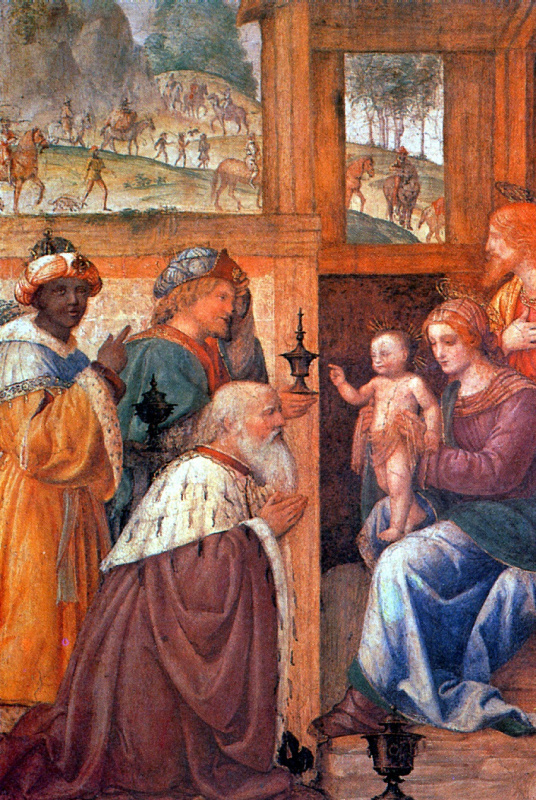

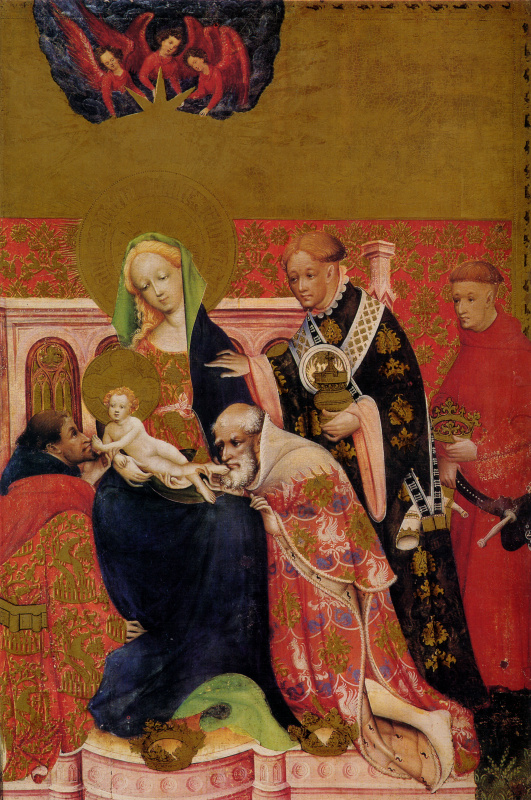

Матфей сообщает о мудрецах с Востока. Но со временем молва наделила их именами — Каспар, Мельхиор и Бальтазар. И дополнительными смыслами. Они стали символизировать разные части света: Европу, Азию и Африку (вот почему один из волхвов часто изображён темнокожим). И разные возрасты: Каспар обычно — седой старец (и первым подносит свой дар Иисусу), Мельхиор — взрослый мужчина, а Бальтазар — юноша (иногда Мельхиор и Бальтазар меняются местами на шкале времени).

К эпохе Возрождения мудрецов станут называть царями, а изображать их с коронами на головах. Во-первых, это согласуется с пророчеством о том, как языческие цари принесут свои дары Царю Израиля. Во-вторых, коленопреклонённый царь, снявший корону перед Младенцем, — это очень доходчивый образ.

Беседа на Евангелие от Матфея. 6:3

2. Почему волхвы так разодеты?

С помощью роскошных и вычурных одежд волхвов художники подчеркивают их статус (они богаты и уважаемы в своих краях), а также то, что они чужаки, люди из другой цивилизации.

Правда, костюмы волхвов обычно имеют мало общего с реальными национальными костюмами жителей Азии или Африки. Как правило, это фантазийные наряды. А некоторые художники и вовсе одевали волхвов по моде своего времени, придавая значение лишь их богатству.

3. Если волхвов трое, почему некоторые картины выглядят так, будто перед Иисусом — митинг?

Первое объяснение многолюдности — бытовое: богатые волхвы не отправились бы в путь без свиты и слуг. На некоторых картинах мы видим даже охотничьих собак: волхвы в пути развлекались и добывали себе пищу.

Кроме того, длинная, «движущаяся нескончаемым потоком» процессия выглядит торжественнее трёх одиноких паломников. И сама толпа поклоняющихся, за которой ещё попробуй разглядеть младенца с богоматерью, даёт понять, какое грандиозное событие перед нами.

-

Сандро Боттичелли Поклонение волхвов. 1475. На этой картине в образах волхвов и их сопровождающих Боттичелли изобразил не только могущественный клан Медичи (это семейство купцов и банкиров управляло Флоренцией), но и самого себя — художник стоит у правого края картины в рыжем плаще и смотрит на зрителей.

-

Альбрехт Дюрер. Поклонение волхвов. 1504. Эта картина немноголюдна, но её автор и здесь нашёл способ разместить автопортрет. Нет, Дюрер изобразил себя вовсе не слугой, притаившимся справа на ступеньках. С себя Дюрер списал самого красивого из волхвов — высокого, с вьющимися волосами. И поставил в центре полотна.

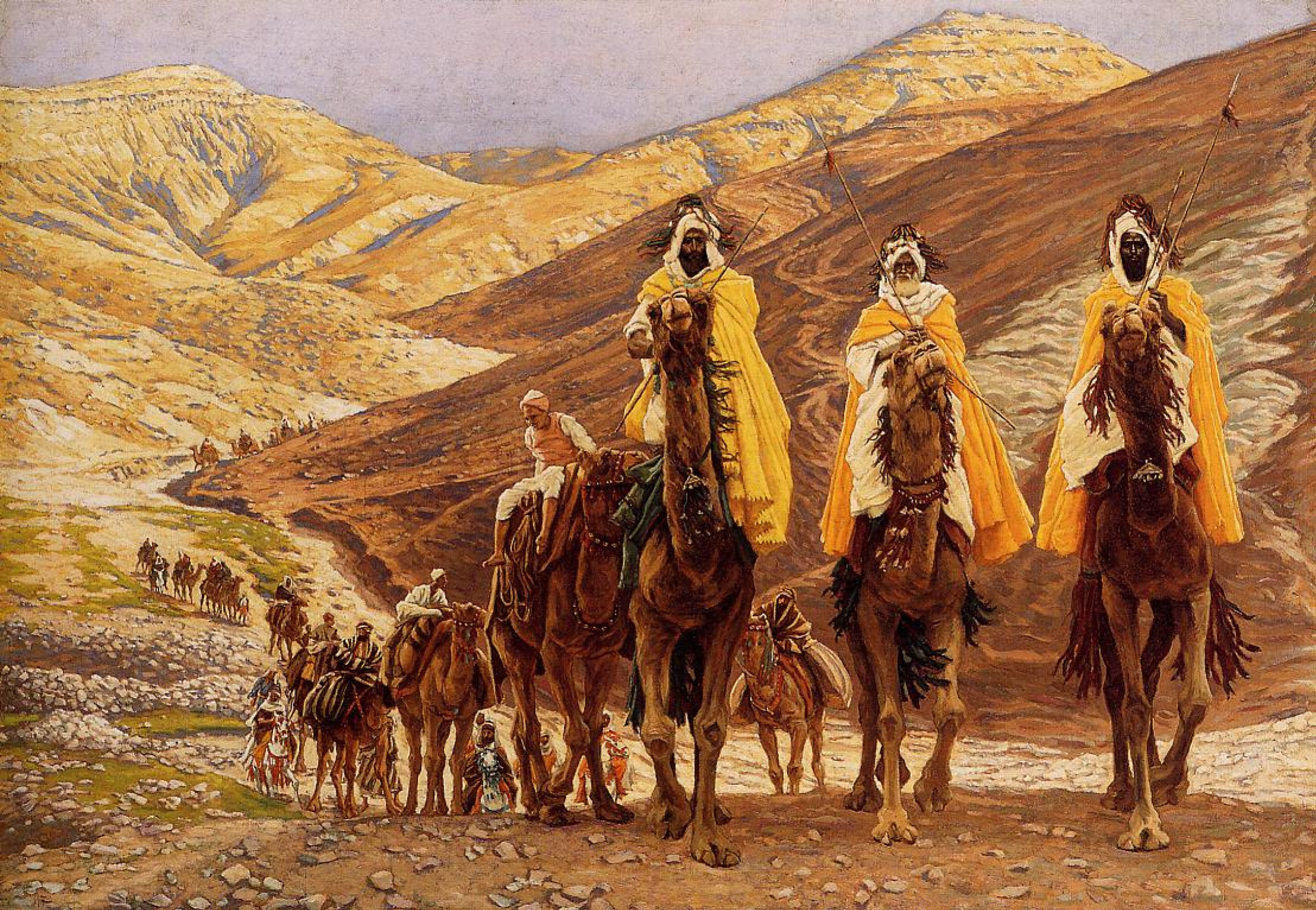

4. Как быстро волхвы пришли к новорожденному?

Понимаем, откуда вопрос. Волхвы будто бы пришли поклониться Младенцу, едва он только родился: обычно на картинах Мария и Иосиф принимают гостей прямо в хлеву, где Богородицу настигли роды. С другой стороны, на этих картинах младенец часто сидит (а это дети начинают делать не раньше шести месяцев), интересуется подарками, тянет к ним руки, хватает, делает благословляющие жесты, даже кладёт руку на голову волхва Каспара, а то и вовсе выглядит двухлетним крепышом, который вполне способен сам расспросить гостей, почему они так долго несли свои подарочки.

Богословские трактовки, апокрифы, народные предания и даже научные изыскания с привлечением астрономов дают несколько версий относительно того, как долго добирались волхвы, которых в Вифлеем вела путеводная звезда. Диапазон от «прибыли прямо к рождению» — до «пришли, когда младенцу уже было два года».

Здесь возникает новый вопрос. Каким образом волхвы с Востока могли добраться в Вифлеем в считанные дни? Доступный им транспорт часто представлен на картинах — это верблюды. Или лошади — некоторые благоразумные художники, которые никогда не видели верблюдов, не рисковали и писали вместо них знакомых лошадей. В любом случае, это не быстро.

Красивейшее объяснение даёт богослов Иоанн Златоуст: звезда явилась волхвам ещё до рождения Иисуса — они сразу двинулись в путь и прибыли к месту назначения аккурат к рождению Младенца.

Но как понимать картины, на которых Младенец всё ещё в хлеву, а на вид уже совсем не новорождённый? И здесь есть версии. Возможно, автор пошёл на художественное обобщение и объединил два сюжета (Рождество и поклонение волхвов) в одной картине. Возможно, он просто «не заморачивался» — ни над хронологией событий, ни над тем, сильно ли отличается на вид ребёнок, которому пара дней от роду, от двухлетнего.

А версию о том, что божественный младенец рос не по дням, а по часам, — и вскоре после рождения мог лично принимать подарки из рук волхвов, — следует отбросить. Художники как раз старались показать в Младенце человеческое и не наделяли его супергеройскими способностями. На божественную природу малыша указывают только нимб над его головой и всеобщее благоговение вокруг.

5. Что же они ему подарили?

Самих подарков на картинах часто и не рассмотреть: художники сосредоточены в основном на изображении упаковки. Золотые ларцы и кубки, украшенные драгоценными камнями, или чаша из тончайшего китайского фарфора, как на картине Мантеньи, конечно, и картине добавляют роскоши, и художникам позволяют продемонстрировать умение выписывать мельчайшие детали и изображать разные материалы.

Но в Евангелии от Матфея все подарки перечислены.

В VIII веке бенедиктинский монах и богослов Беда Достопочтеный (ударение в имени — на первом слоге) объяснил символическое значение каждого из даров, принесённых младенцу:

Золото — это дар царю, означающий, что волхвы признали в Младенце человека, рождённого для того, чтобы царствовать.

Ладан (ароматическая древесная смола, которую издавна воскуряют в храмах) — это дар священнику, признание в Младенце того, кто станет Учителем.

Смирна (она же мирра — тоже древесная смола, использующаяся в религиозных ритуалах) — намёк на будущие страдания Христа и его смерть во искупление человеческих грехов. В Древнем Израиле мирру использовали для бальзамирования тел умерших. Тело распятого Иисуса будут умащивать смесью из смирны и алоэ.

Кстати, Матфей не называет число волхвов. От него мы знаем только то, что подарков было три. Именно поэтому толкователи и решили, что и волхвов должно быть столько же — по одному на каждый подарок.

6. Это из-за истории с волхвами мы теперь дарим друг другу подарки на Рождество?

Да, но на то, как именно принято преподносить рождественские подарки (под покровом ночи подкладывать в чулок, под подушку или под ёлочку), повлияла другая легенда — о святом Николае, который подбросил ночью в окно трём бедным сёстрам золотые слитки — чтобы они и их отец могли не беспокоиться о приданом. Святой Николай — прообраз Санта-Клауса и Деда Мороза.

7. Почему картины о поклонении волхвов стоит смотреть даже атеистам?

Во-первых, это красиво.

Сюжет о поклонении волхвов был очень популярен и у заказчиков, и у художников. Первым он давал возможность получить роскошную картину — с одетыми в парчу и золото, меха и перья, короны и тюрбаны волхвами, с дарами в причудливых сосудах, с экзотическими животными, вместе с которыми мудрецы прибыли на поклонение. А иногда заказчикам выпадала возможность быть запечатлённым в образе волхва — у ног Младенца, с чашей золотых монет для его царствования. Художники же получали возможность продемонстрировать свой талант, изображая всё это (и ещё свою часть монет, конечно же).

Картины на тему поклонения становились всё вычурнее, торжественная процессия всё наряднее, художники — всё виртуознее. Со временем они стали уделять внимание не только костюмам, но и фоновому пейзажу (часто изображая под видом Вифлеема свои родные города — немецкие, голландские, итальянские), психологическим характеристикам персонажей (интересно рассматривать даже лица случайных людей из толпы).

Некоторые художники находили возможным даже пошутить. Джентиле да Фабриано изображает за спиной Девы Марии служанок, которые заглядывают в ларец, поднесённый волхвом: достойный ли подарочек? А у Конрада фон Зоста Младенец манерно подставляет ручку и ножку для поцелуев.

Заглавная иллюстрация: фрагмент «Алтаря с поклонением волхвов» Джентиле да Фабриано.

(30)